塔

不意に、首筋に唇が触れた。

続いて棘に刺されたような痛みが来る。形の整った細い指は驚異的な力で私の両肩を掴み〝動かないように〟と忠告する。二十も年下の女性に抱きすくめられ、私の体は抵抗できなかった。

ただ、彼女の肩を滑るドレスの袖だけが気になり、妙な手付きにだけはならないよう、慎重に直した。

◆

今ではマスの境界はなく、島のあらゆる場所を自由に移動することができる。

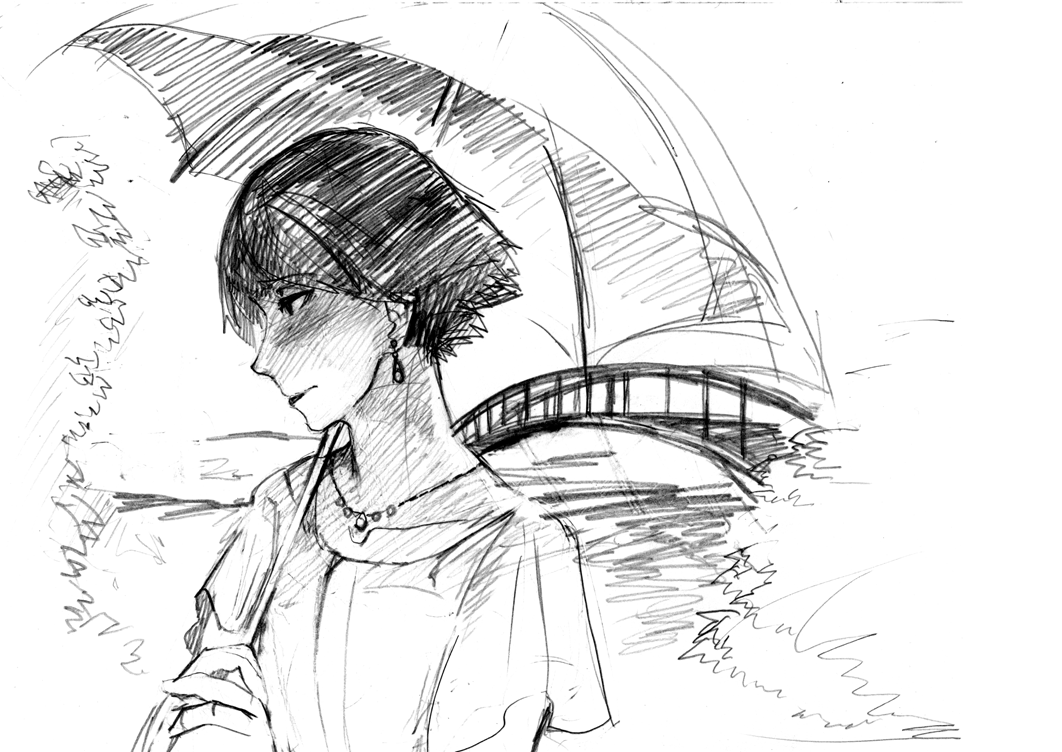

彼女は日傘を差したまま目的地も告げず歩き続け、私はただ、彼女の後ろを着いていく。湿地帯の入口は道が作られており、固められた苔が靴を汚すのを防いでくれた。

以前は同じ道を足首まで泥に沈めながら歩いた。悪意の潜む湿地帯が美しい庭に整備されていて、不思議な感覚が起こった。

この世界は、もともと私達の魂と意志を奪うために用意された舞台だ。秋山と名乗った存在によって。

御堂省三郎の誕生祝賀パーティーの閉幕後。ゲームの席を用意したと言われ、私は屋敷の一室へ招待された。屋敷の主人の手前、断り切れずに参加したのだが、違和感は拭い切れなかった。今思い返せば、無意識が警告していたのだとわかる。

外人部隊に居た頃、戦友との話によく出ていた。皆出身国は違っていたが、不思議とどの国にも『それ』に対応する言葉はあり、感心したものだ。

悪魔と呼ばれる存在。

冷酷な人間。恐ろしいほどの偶然。人間を弄び食い物にし、道を踏み外させる、正体不明の意志。それら比喩の元となる『本物の悪魔』を見たのはあの日が最初だった。このデビル・ボードの舞台は、秋山が集めてきた魂の保管所でもある。

私は未だに、その盤上に居る。そして彼女も。

道の先には白いアーチ橋が掛っていた。白木の手すりは淡く発光しているようにも見える。とうとう怪物の沈んでいた沼まで来てしまった。逡巡する私を置いて彼女は進み、靴の踵でコト、コトと、穏やかな音楽のように橋板を鳴らす。

橋の半ばで彼女が立ち止まった。私は観念して続く。武骨な足取りはゴトリと橋板を揺らした。彼女は再び歩みを進める。

視線を動かすと、沼に浮かぶ睡蓮に気付いた。

白い花と緑の葉が幾重にも重なり、黒い泥の溜まる池に鮮やかな調和を作っている。前に目を向けると、黒い日傘を差した彼女が青いドレスを揺らしている。女優として活躍していただけあって、その後姿は見惚れるほどに優雅だった。

睡蓮の沼。

遠い昔、美術館で見た絵画を思い出した。夢の候補に芸術家が入っていた頃もあったが、それはあの絵が切っ掛けでもあるのだろう。画才が無いと気付いて諦めてしまったが、記憶の中には、あの時に確かに感じた輝きが焼き付いている。

ふと、気づいた。ここは実際、現実世界から隔絶された空間だ。景色も、天候も、盤の主人と住人によって望むものが作られる。この橋と睡蓮は、彼女が立つことを考えて作られた誰かの計算づくの風景かもしれない。

そう思うほど美しかった。

◆

「私はもう、女優ではなくなったんです」

港町にあるカフェで、近江は苦笑しながらそう言っていた。

私が来た時には、すでに日陰に覆われた席に座っていた。服装はあの日と同じ青いドレスで、涼しげなショートカットもセットされている。ただ、青い石のイヤリングだけが片方失われたままだった。

放映中だったドラマを降板し、理由も発表せず近江絢子は引退した。彼女の肉体はなくなってしまっているし、再生の目途も無いので仕方がないのだが。

記者会見は洞が替え玉をやってくれたが、俳優の仕事までは頼めない。悪魔はどのような姿にも変化できるが、模倣できない部分もある。

売り込み中の女優の失踪に事務所は草の根を分けて彼女を探しているが、マネージャーすらも、ここの存在は知らない。

そう。ゲームの勝利者は洞ともう一人だけだった。

洞成一はこの盤上の全ての人々を解放しろと宣言した。膨大な魂の解放は直ぐ叶えられることはなく、彼自身に実現可能な力が与えられた。

現在は、彼がデビル・ボードを管理している。彼の肉体は失われ、悪魔の器に彼の魂が入っている状態にある、と、魔女の少女が説明していた。

もう一人の勝者は、何故か顔も名前も記憶から抜け落ちたように思い出せない。しかし、ああした方法で洞の願いを叶えられたのは、彼の存在が関係しているのだろう。

秋山が集めた魂は、ゲームの後ほとんどが盤上から出ていった。しかし洞を慕った何百の魂(……と、ここをテーマパークにしようとしている者)が盤上に留まり暮らしている。順番待ちする方も大変だが、洞は希望する人全てを復活させるつもりらしい。

人間の感情が、悪魔の体を司るのだという。

もし、この盤上から魂が消え、エネルギーの供給元が途絶えれば洞はどうなるのだろうか。私の心配も気にせず、彼は順番に魂達へ肉体を与えながら、人間の頃と変わらず小説家の仕事を続けている。

杞憂なのかもしれないが、彼のような男を自分の自由の為に短命にするのは惜しいと思った。

だからなのか、私は未だに盤上に居る。

そして彼女も。

「いずれ復帰されるのでしょう」

若干の期待を込めて聴くと、近江は表情をわずかに緩めて、

「菅原さんがお仕事を再開なさったら考えます」

……この時点では忘れかけていたが。

洞への気遣い以前に、私、菅原克馬がここに留まる理由はもう一つあった。彼女の冷たい笑顔は、私のふがいなさを揶揄しているような気がした。

ゲームに参加した時点でコメンテーターの仕事が一件入っていたのだが、局に電話を入れた頃には番組が中止になっていた。

どういう経緯か。私の書いた本がとある宗教団体の標的になってしまったらしい。各所で話した内容をとりあえずまとめた一冊で、その内の数ページが「事実無根の中傷」だとして彼らの逆鱗に触れてしまったようだ。

私は根拠のない言葉を語った覚えはない。しかし、私自身の主観に歪みがないか、引用した資料そのものが歪んでいなかったのかと問われると自信は無くなってしまう。

今日は編集長に脅迫状と爆発物が送られて来た、等と全く笑い事ではない話を笑い交じりに聴かされた。それで現実の住居から貴重品等を回収して引き払って貰おうと、友人に電話を入れたのが、つい数時間前だ。

「しばらく戻れない」と伝えると「頼むから戻って来ないでください」と返されてしまった。

しかし多くの人が私の為に危険な目に遭っているのに、当人が安全圏に居ていいのだろうか。「火消しが終わるまで王将は黙って座っていればいい」とも諭されたが、わだかまりは解けない。

なにより、統率は苦手だ。

友人を筆頭に、テレビ局が、編集者が、皆が私の言論を守る名目でその戦争を楽しんでいるように見えた。そんなことを考えている内に、私は疲弊を覚え始めていた。

「あなたが復帰する頃に私も考えますよ」

すこし皮肉っぽくなってしまっただろうか。彼女は黙ったまま、コーヒーカップに口をつけた。

悪魔のゲームで命を落とした日から、私も近江も世界からも脱落したままだった。

あの日、私は罠にかかり、彼女は……―――

彼女が、不意に口元を抑える。

ふと急ぐように席を立った。それほど気に障ったのだろうか。そう思う間に、彼女がバランスを崩す。とっさに出た右手が彼女の身体を支えていた。乗り出した勢いでテーブルが大きく揺れた。喧騒が遠くなり、彼女との距離が近くなる。

彼女の手は、鋭い牙を隠していた。

青ざめた顔で微笑を浮かべたまま、細く息を吐く。

「やっぱり、駄目みたい」

あの日、近江は盤上で吸血鬼に噛まれ、その力に依存していた。相応の代償は払うが、あらゆる能力は人間を凌駕する。

そういう病だ。

「血じゃないと渇きは潤せないわ」

彼女の深い色の双眸は、私の表皮の下を透かし見ていた。

◆

橋を渡った先には大きな鳥籠のような建物があった。西洋の東屋、フォリーと呼ばれるものだったろうか。数本の柱に支えられ、低い壁から内側へ座面が備え付けられている。彼女はその日陰に吸い寄せられるように入り、私も彼女と一緒に腰を下ろした。

そこで彼女に血を吸われた。

魂だけとなった今では、予防薬も必要ない。洞曰く、イメージの持ち様、なのだろうが、吸血鬼でいることを望む彼女は、血を吸う感覚を求めている。

戦場では、本来その土地で規制されているはずの覚せい剤、麻薬、自決用の劇薬まで、さまざまな薬が横行する。軍から支給される場合もあれば、自分で調達する者もいた。戦場の法は現実世界とは大きく異なっている。

彼女が見ている視界は、そのような物質で得られるものとは違うのかもしれないが。

「魅力的かもしれませんが、そんなものが無くても人間は生きられます」

「知ってから抜け出すのは辛いでしょう」

彼女は笑う。テレビ画面越しに見ていた頃から、その自嘲する表情だけは長く見ていたいとは思わなかったが、それを叱咤する権利も私にはない。

彼女は私に寄り掛かる。血は吸われなかったが、今度は生気のようなものを吸い取られそうだった。

「私はもう、血さえ飲めればいいんです」

私の肩に寄りかかったまま、空を見ている。

このまま彼女に吸い尽くされて消滅するのも、悪くはないが、それでは状況は好転しない。できることなら……

応えに言い淀んでいると、彼女が言葉を発した。

「いつか、登ってみたいですね」

「え?」

私の顔を伺い、そして空に向きなおして、彼女は指を伸ばした。その先には廃墟となった塔がある。

かつて、彼女と、そして政治家の久米重蔵と組んで入った塔だった。この休憩所の入口からその姿はよく観えた。地盤が悪いためか、塔は傾いている。

近江が吸血鬼になったのも、あの塔の中だ。

「あの上まで」

彼女の突然の申し出に驚いたが、すぐに興味が私の心を支配した。最初に入った時はトラップに阻まれて一階で引き返した。最上階まで上がったのは知っている人間だと、洞と、名前を思い出せないあの男だけだったはずだ。

屋上で揺らいでいた炎は見えない。睡蓮の庭になった沼地のように、あの塔も今は無害な物見塔になっているのだろう。まるで子供のような感情が私の心を支配していた。

「いつか。ではなく、今行ってみましょうか」

彼女も私の返答に意表を突かれたようだった。

◆

ジャーナリストの友人に返すメールをまだ送っていない。

彼は、私の感情を引き出したかったのだろう。しかし私の中では、怒りも、なんの感情も動き出さなかった。

自分の本が燃やされている映像を見ても、空虚感とでもいうのか、冷めた視点から見ることしかできなかった。

なにがどう、とは、言えなかったが。

この塔を登りきれば、何かが変わるかもしれないと思った。自分でもわからない私の本心が判明し、返信の続きを書けるかもしれないし、彼女の渇きを癒すものが見つかるかもしれない。

彼女は私の後ろをついて来てくれている。

壁に螺旋状に這った長い階段。上がることができなかった場所を、今は一歩一歩進んでいる。

塹壕で遺書代わりの日記を書き始めた頃は、この歳まで生きて言葉を綴り、それを売って生活するとは思わなかった。それでも現役の頃よりは解放感のある生活だと思っていた。外人部隊に居た頃は、いつも籠の中にいる気分だった。大陸の端から端まで行軍しても、航空機で空を飛んでも、行きつく先は代わり映えのない戦場。戦場という籠の中を四六時中走り回る日々が、死ぬまで続くと思っていた。

ここ最近は、その籠の中に戻って来た気分だった。いや、戦争が絶えないからこそ、軍事評論の仕事を続けられていたのだから、まだ籠の中だったのかもしれない。自らの主張で耳をふさぐ彼らに届く言葉はあるのだろうか。そればかり考えていた。

彼女には話しただろうか。二十七発の銃弾を食らって生還した友人も、復帰して四日後に頭を打って死んだ。当然だが、彼が生き残っていたのは身体が鋼だったからではない。戦場における生存率とは危険察知能力の高さと、運の強さがほとんどだが、時には意志の力とでもいう存在が大きく関わる。

誰もが日常行き来している屋内の階段など、銃弾飛び交う環境に比べれば安全地帯だ。そう思って気が緩んでしまうのは無理もない。

だが、おそらく洞は……

彼にとって、階段を進むことも戦場を進むことも、どちらも危険地帯であり、違いはないのだろう。彼が聞けば苦笑いしていそうだが。それでも私は純粋に尊敬している。今の私に抜けているものは、その緊張感だ。

人生はギャンブルのようなものだと思っていた。

今は違う。人生は、階段をひとつひとつ上がるようなものだ。

慣れて気を緩めれば踏み外して転がり落ちてしまう。その危険は常に傍らに転がっている。しかし、環境を意志の力が凌駕する瞬間は確かに存在しているのだ。

そして、転がり落ちてしまっても、チャンスさえあれば、もう一度登り直せばいい。

最上階の部屋まで来た。光の差し込む一つの窓が見える。近付いていくと、暗い部屋の中心が一瞬だけ光ったように感じた。

部屋の中心に祭壇のような石が積まれている。さらにその中心には拳大ほどのくぼみがあり、雨水がたまっていた。これが光を反射していたらしい。

ここまで洞は持ち前の危険察知能力で、ひとつひとつ調べながら登って来たのだろうか。

窓に目を向ける。ガラスもない吹き晒しの窓から空が見えた。最上階のさらに上には、屋上がある。しかし階段は見当たらない。私はひとりがやっと通れるほどの窓から顔を出し、壁面を観察した。

塔を構成する積石が出っ張っている。窓の上端から規則的に並び、屋上へ続く足場になっている。女性でも手の届く位置だ。

身を乗り出すと彼女の驚く声が聞こえた。風に煽られて落ちそうになり部屋の中へ戻る。

「こっちです。その靴で登るのは難しいかと」

彼女に説明しながら靴を脱ぎ、石の壁を登る。登りながら、また少し、後悔しはじめた。

天辺までとは言っても、何もない屋上まで行く必要はなかったかも知れない。塔の傾く方向側に足場はあり、義足を意識すると踏み外しそうになる。形こそ生きていた時のままでも、幽霊のようなものだから気の持ち様のはずなのだが。

それでも、なんとか落ちることなく頂上に手をかけた。身体を持ち上げる。急に、視界が開けた気がして、鮮やかな青色に一瞬目が眩んだ。縁の石だけが高い胸壁になっている。勢い付いて頭を打たないよう教えなければ。彼女が来るとは限らないが。

屋上に降り立ってすぐ来た道を覗いた。頂上から地面までは思った以上の高度がある。彼女は……

ドレスの裾を結び、裸足でこちらに登ってくる、近江の姿が見えた。

「近江さん」

彼女の伸ばした腕を、確かな実感を伴って掴んだ。

◆

塔の屋上からは盤上の全てが見渡せた。

山は花のグラデーションに覆われ、麓には深緑の森が広がっている。そこから延びた道は色とりどりの屋根の間に続いている。草原では魂たちが自分の思い描いた姿を象って駆けている。私達が来た港街では、客船が出ようとしていた。最近作られたものだ。ここを離れる魂への手向けとして。

それらの中心、断崖の頂上には城がある。堀の水は陽光を反射している。黒い石造りの、らせん状に空へ立上がる城壁を、威厳に輝かせていた。

この盤上に初めて降り立った日『魔王城』はどの場所からも見え、禍々しい威風を撒いていた。しかし今は、おとぎ話の挿絵にでもありそうな穏やかな威厳を湛えている。あの時の姿は悪魔の演出の成した仕事だろうか、あるいは、生命の危機に戦々恐々としていた自分の心も関係していたのかもしれない。

見えているのは、この盤上を管理している者の意志を思わせるような、強く、優しい世界の姿だった。

頂上からの景観に見惚れていると、私の横を通り過ぎて、彼女が歩き出た。

強風に整えられていたショートカットの髪を崩し。裸足で石の上を歩き、胸壁に手を置いた。もっと景色を見ようと、身を乗り出す少女のように。

「仕事、続けようかな」

素っ気ない声だったが、確かに私の耳に届いた。彼女は胸壁に凭れ掛かったままこちらを伺った。その横顔は微笑んでいた。自嘲などではなく、優しく。

どこまでも続く青い空の下、肘をついた彼女の姿は、とても私には言い表せないが、自然で絵になる姿だった。その情景に感化されたのか、戦争の記憶や悲しい話のために、ずっと伝えられなかったことが口を突いて出ていた。

「私は、あなたの大ファンなんですよ」

彼女の生きた世界も戦場だったのだろう。

冷徹な理性が必要なのかもしれない。片足を失う以上の傷を、彼女の心は負ったのかもしれない。それでも、私の我儘かもしれないが、彼女には舞台に立って貰いたかった。

まだ、これほど美しいのに。

高所の風に晒されながら、私の顔はじわじわと赤くなり始めていたはずだ。それでも平静を装い、反対側に背を預けて、彼女の居る景色を見ていた。

彼女は眉をあげて、視線を戻した。

「知ってました」

彼女は一つだけ残ったイヤリングを外すと、よく響く掛け声と共に、大きく腕を振って放り投げた。

青い宝石は光を反射しながら、同じ色の空に溶けていった。

いつか盤上から降りて、戦争の絶えない世界へ戻ろう。

しかし、今は、この塔の天辺から見える輝きをなるべく目に焼き付けていたい。

きっと彼女も、そう思っているのだろう。

終